Nell’”Odissea” le peripezie esistenziali dei detenuti

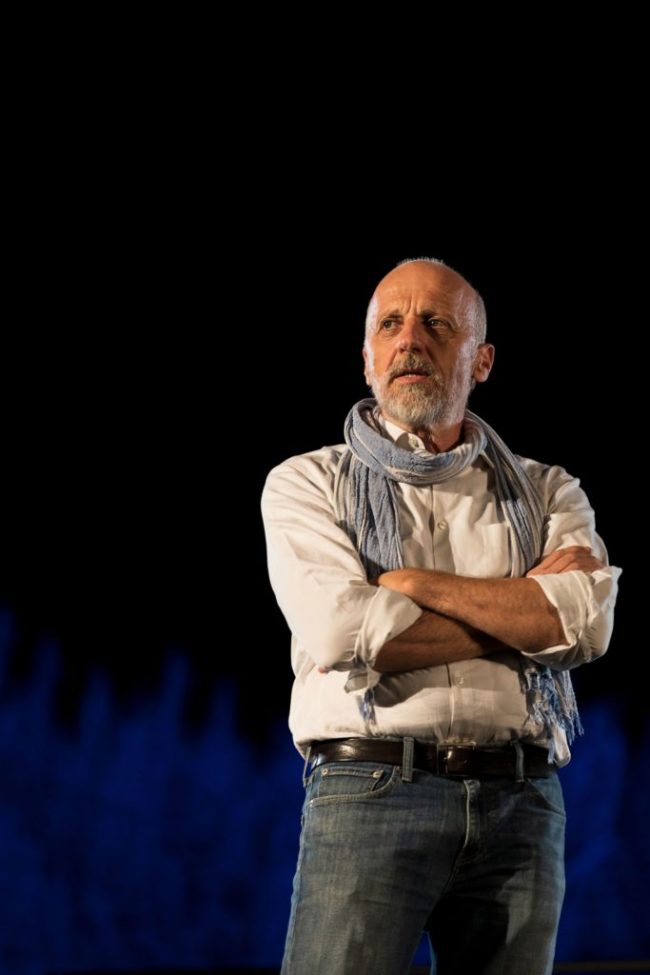

«Io col teatro ho imparato che per rovinarsi la vita ci vuole un minuto, per fare un minuto a teatro ci vuole una vita». È l’agnizione di un detenuto della Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia, uno di quelli che partecipa al laboratorio teatrale e ha vissuto e compreso che fare arte è una lezione di vita, un training che irrobustisce mente, corpo e animo, ti allena al sacrificio e alla resistenza, fortifica la volontà perché una singola scena va provata fino allo sfinimento, fa sbocciare umiltà, pazienza, solidarietà e condivisione perché è un lavoro di squadra e nessuno deve restare indietro. Questa presa di coscienza innescata dal teatro nel carcere del piccolo paese modenese ha ribaltato vite, ridisegnato priorità, ristabilito valori, riesumato un’etica, fornito gli strumenti indispensabili per un riscatto e reinserimento sociale. E queste tangibili umane conversioni hanno sempre dato linfa corroborante al Teatro dei Venti, la compagnia indipendente emiliana che dal 2005 crea messinscene, progetti, eventi, produzioni estere, festival, sempre coniugando grande spettacolarità e densa umanità, coinvolgendo bambini, ragazzi, adulti, occupando piazze, contaminando il territorio, comunque rinfocolando il senso della comunità e rinsaldando una coesione sociale. «Siamo ingombranti», ammette sorridendo Stefano Tè, il regista Premio Ubu 2019 per l’allestimento scenico di Moby Dick, una delle ultime imprese colossal per numero e dimensione del Teatro dei Venti. Da quasi 20 anni infatti invadono gli spazi reclusi, li stravolgono con le loro idee scenografiche e coreografiche non proprio minimaliste, chiedono e ottengono disponibilità e permessi da parte delle istituzioni non senza tensioni e serrati confronti, ma alla fine realizzano sogni che non fanno evadere i detenuti, se non dai loro vittimismi, piagnistei e cliché carcerari: «Qui hanno la possibilità di andare a fondo delle loro coscienze e non di restare a galla coi loro comodi, falsi problemi», sottolinea Stefano Tè.

In pratica indossano le maschere dell’arte per liberarsi delle maschere della vita. Ed è ciò che accade anche stavolta con Odissea, spettacolo di apertura della decima edizione di “Trasparenze Festival” che avrà un’appendice a fine luglio, sempre organizzato dal Teatro dei Venti. Un’odissea anche di fatto, approdo di un iter di tre anni fra ricerche, riunioni, discussioni a distanza, prove da remoto, inevitabile retaggio del lockdown, riprese video che hanno portato alla costruzione di un film, Odissea Web, una versione radiofonica e un’altra itinerante. L’allestimento visto negli ariosi spazi del carcere di Castelfranco (in realtà una Casa Lavoro per custodia attenuata dove gli 80 detenuti producono ostie, tortellini e lavorano in una lavanderia o in un call center), si sviluppa attraverso tre fasi spazio-temporali. Ad accoglierci all’aperto è il drammaturgo Vittorio Continelli, altra anima del Teatro dei Venti, che ci fa indossare le cuffie che diffondono in sottofondo le note di Bach, si fa narratore e aedo e, passando da un registro poetico a uno più prosaico sempre con chiarezza e incisività, alterna una sintesi delle peripezie omeriche del callido, coraggioso, sventurato, tenace e vendicativo Odisseo-Ulisse-Nessuno, sballottato e sciabordato di continuo fra tempeste, naufragi e approdi, a riflessioni esistenziali su una storia metafora della difficoltà del vivere e della drammaticità della scelta. Ulisse che si fa chiamare Nessuno e così inganna e acceca Polifemo, fuggendo alla carneficina ma scatenando l’ira del padre del ciclope Poseidone, dio dei mari. Odisseo che resta con la maga Circe per un anno intero pur di salvare i compagni trasformati in porci, e poi altri sette anni nell’isola di Ogigia con la dea Calipso che invano gli offre l’immortalità; il suo viaggio nell’Ade con le profezie del veggente Tiresia, le sirene, Scilla e Cariddi, le sacre vacche del dio Sole che procureranno la morte a tutti i suoi compagni, infine il suo ritorno a Itaca e la sua finale vendetta con la strage dei Proci.

«Quest’ opera è perfetta per questo contesto – ci svela Stefano Tè -, proprio perché il viaggio, la condizione di smarrimento, il desiderio, la privazione, il ricordo sono tutte condizioni che la vita all’interno delle carceri richiama continuamente. Una delle reazioni più belle è stata quella di uno dei detenuti che, dopo aver visto lo spettacolo dei suoi compagni, mi ha detto: “Questa storia è anche mia! Ricorderò sempre questa esperienza”». Memorabili infatti le scene negli ampi spazi interni che, dopo la limpida narrazione di Continelli, non si limitano a una ridondante dialettica ma forniscono visioni e sonorità che, grazie alla cifra registica geometrica e immaginifica di Stefano Tè, riescono a colpire e stupire. Si passa così dal Polifemo vorace che sbriciola nelle sue fauci omini commestibili insanguinando e imbrattando la sua sgualcita canottiera bianca, alla street-dance acrobatica sulle romantiche note contrastanti di Malinconia d’amore, alla porcilaia con al centro un omone ricoperto di fango che Ulisse ripulisce con l’idrante, all’Ade baluginante e stroboscopico, all’impressionante muro d’acqua che con un’incessante cascata simboleggia il naufragio collettivo. Dopo questa caleidoscopica e a tratti claustrofobica sequenza di apparizioni si esce nuovamente a rivedere la luce e si viene condotti stavolta da Penelope, una misurata e carismatica Alessandra Amerio, sotto una grande serra per il fatidico, tanto atteso e agognato incontro con Ulisse. In pratica una resa dei conti e delle coscienze. Anche qui la drammaturgia di Vittorio Continelli riserva un intrigante spiazzamento: il dialogo fra i due coniugi regali, separati e distanti per decine di anni, diventa un’opportunità, come in una sorta di Odissea apocrifa, per immaginare parole mai riportate e come nella bergmaniana coppia di Scene da un matrimonio si scandagliano stati d’animo, si toccano nervi scoperti, nodi incrostati dal tempo e dal loro vaso di Pandora emergono speranze tradite, tradimenti sottesi, segni della vecchiaia, cambiamenti ineluttabili. È un finale problematico e aperto che non concede appagamento o serenità ma un’inquietudine coerente con l’indole di Odisseo che «fatto non fu a viver come bruto, ma per seguir virtute e canoscenza». RIPRODUZIONE RISERVATA

di Michele Sciancalepore, fonte Avvenire

9 Maggio 2022