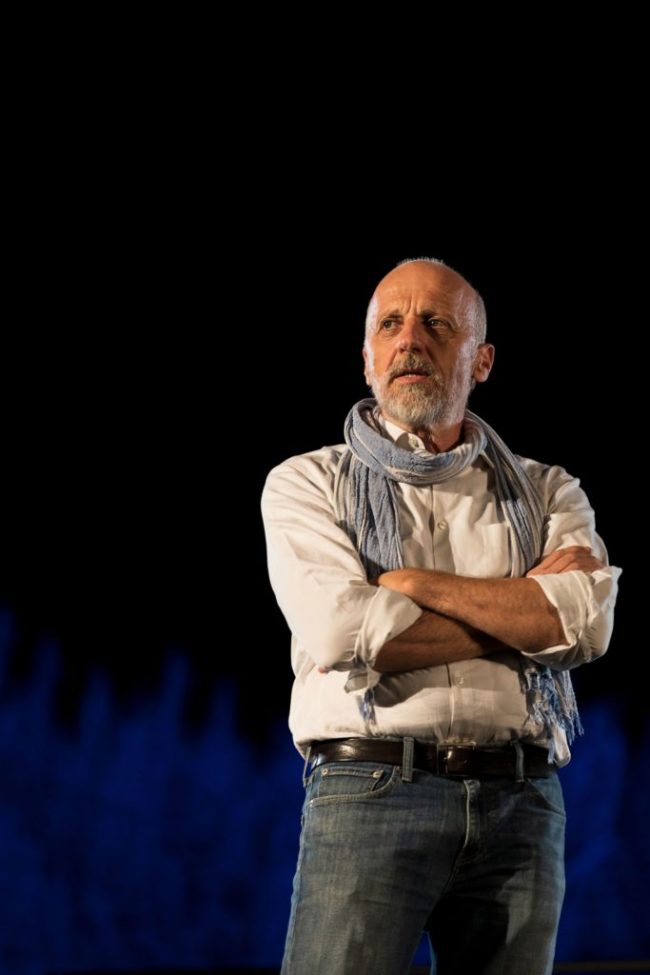

Paolini: «Sulla scena l’origine delle specie»

Al Teatro Strehler lo spettacolo “Darwin, Nevada”, dove l’attore e regista veneto racconta in forma epica e drammatica gli odierni riverberi della famosa teoria scientifica Nel 2021 in chiusura della chiacchierata sullo spettacolo Sani! Marco Paolini ci confidò un desiderio: «Mi piacerebbe andare nel teatro di Epidauro in Grecia, organizzare una veglia e far venire scienziati e artisti. Non voglio più la libera solitudine dell’artista. Voglio relazioni fisiche, la rete ma non quella virtuale». Dopo quattro anni lo ritroviamo non nella cavea di un anfiteatro classico ma nel foyer del Teatro Strehler di Milano dove però in effetti il suo auspicio sembra aver preso forma: condivide il palco con altri artisti e ha interagito con diversi uomini di scienza per costruire qualcosa di inedito nella sua recente attività. È Darwin, Nevada (prodotto dal Piccolo Teatro di Milano con lo Stabile di Bolzano ed Emilia Romagna Teatro) in scena fino al 16 febbraio e poi in tournée. Il titolo è eloquente e ambiva-lente: il riferimento immediato è al padre dell’evoluzionismo, ma sullo sfondo e sul palco prende vita una sperduta “ghost town” americana che porta lo stesso nome dello scienziato, in realtà situata in California ma qui spostata in Nevada. Charles Darwin, con i riverberi odierni del suo epocale libro L’origine delle specie in cui formulò la teoria dell’evoluzione che stravolse il credo sulla creazione, è certamente il carburante dell’intera operazione per la quale Paolini si è avvalso di intensi confronti con un illustre staff di scienziati.

A trasformare il propellente Darwin in energia creativa c’è in primis Paolini che però per la prima volta si sdoppia in due ruoli, quello consueto di affabulatore che si rivolge alla platea e quello di narratore interno a uno sviluppo drammaturgico con altri personaggi in scena che danno vita a una sotto trama un po’ fiacca e lacunosa, thriller-sentimentale, che però si intreccia intelligentemente con la vicenda reale dei famosi taccuini di Darwin trafugati dalla biblioteca di Cambridge e poi misteriosamente restituiti 22 anni dopo. Quei quaderni diventano nello spettacolo la miniera da cui estrarre le pepite del pensiero darwiniano e dei suoi rovelli. Nell’allestimento spicca inoltre una regia esterna, inedita nei lavori di Paolini, quella dello scozzese Matthew Lenton che non fa mancare la sua cifra visionaria (impressionante la riproduzione fedele di un camper che si tramuta in interno domestico). Ne scaturisce così un ibrido che deve ancora evolversi e magari grazie a qualche mutazione trovare la sua forma vincente.

Ma d’altronde è lo stesso artista veneto a essere consapevole del rischio di questa promiscuità drammaturgica: «Non sono solo in scena quindi non tengo sotto controllo i meccanismi del racconto dall’inizio alla fine perché si passa da una forma epica a una drammatica, dal racconto in prima persona del narratore a un’azione agita da attori in carne e ossa. Il prezzo da pagare per me è che ho meno tempo per sviluppare il discorso su Darwin». Nello spettacolo si citano sondaggi sconcertanti effettuati negli Stati Uniti dai quali emerge che meno del 10% considera la teoria sull’evoluzione accettabile. A 170 anni dalla pubblicazione de L’origine delle specie come si spiegano queste resistenze? «La Chiesa protestante battista americana voleva continuare a vedere la Bibbia come un testo scientifico di riferimento, non tollerava che se ne mettessero in discussione i fondamenti e quindi divennero “fondamen-talisti”. Ma le resistenze si spiegano anche col disagio che gli scienziati hanno provocato con la bomba atomica e la conseguente perdita di fiducia nell’etica della scienza. Ricordiamoci che uno dei figli di Darwin ha presieduto la società di eugenetica inglese per 19 anni durante i quali si teorizzava la sterilizzazione dei “minus habens”, di tutti coloro che avevano malattie mentali. Se da una parte avevamo i profeti della creazione divina tout court dall’altra c’era chi diceva: “Se Darwin ha dimostrato che in natura esiste la selezione naturale cosa ci impedisce di utilizzare lo stesso criterio di selezione artificiale con gli uomini?”.

Il cugino di Darwin, Francis Galton, patrocinatore dell’eugenetica, in fondo era colui che teorizzava “la pupa e il secchione”, ovvero se gli uomini intelligenti sposano le donne belle faremo una super razza. Poi al di là della Manica c’era un certo Adolf Hitler che va un po’ più in là con l’idea della superiorità di una razza eletta, concezione che oltreoceano non disdegnavano del tutto. Non dimentichiamo che la classe medica non reagisce all’ordine di sterminare i propri figli nel caso del programma di eutanasia “Aktion T4”; quanti sono i medici che si rifiutarono di consegnare al Reich le liste dei pazienti disabili? Pochissimi. Nonostante ciò il sistema scientifico è un punto di riferimento al quale non posso rinunciare, sarebbe come rinunciare alla politica». In maniera implicita e immaginifica nello spettacolo si accenna al disastro ambientale che stiamo vivendo. Che rapporto c’è fra la teoria dell’evoluzione di Darwin e i cambiamenti climatici? «Darwin osserva che ogni minima variazione di temperatura e clima innesca cambiamenti brutali nello spostamento delle specie, proprio come lucidamente elaborato oggi dalla scienziata Gaia Vince nel suo libro Il secolo nomade la quale afferma che “La migrazione non è il problema, è la soluzione”». Cosa rispondere allora a chi oggi sostiene di dover difendere i confini della patria da un gruppo di migranti? « Se rispondessi qualcosa di sensato diventerei il leader della sinistra in Italia. La politica non riuscirà a trovare soluzioni. L’Europa oggi non ha lo sprint per cambiare e si impigrisce sulle risposte più demagogiche. Cambiare passo e idea è faticoso». Che fare allora? «C’è bisogno di una massa critica che contrasta col nostro bell’individualismo. Nel mio ambito creerò “L’atlante delle rive”. Nei prossimi tre anni costruiremo una mappa dei corsi d’acqua in Italia. Collegheremo gli idronimi a delle storie, per costruire un’identità del territorio e la consapevolezza che senza una gestione diversa della risorsa idrica non si risolve né il problema delle inondazioni né quello della siccità, due volti della stessa medaglia». RIPRODUZIONE RISERVATA

di Michele Sciancalepore, fonte Avvenire

24 Gennaio 2025